2.中期大乗仏教の菩薩戒

(ⅰ)部派仏教が伝承した律蔵と大乗仏教

インドにおける大乗仏教は、竜樹の時代ぐらいまでを初期と称しています。その後、如来蔵思想や唯識思想を説く経典が登場し、人物としては弥勒(マイトレーヤ)、無着(アサンガ)、世親(ヴァスバンドゥ)等が活躍した四~五世紀の頃が中期大乗仏教になります。ちなみに密教が盛んになるその後を後期として区分しています。

さて初期大乗仏教では、その興起頭初は大乗の菩薩教団はいまだ存在しなかったので、在家出家の区別なく菩薩の戒波羅蜜の内容は十善道でした。しかし次第に菩薩教団の存在をうかがわせる記述を見るようになり、『大智度論』では戒波羅蜜の内容は無量といい、菩薩戒も在家と出家を区別するようになります。その場合、在家の菩薩は五戒であり、出家の菩薩は具足戒です。そしてその具足戒は律蔵にもとづいたものであると思われますが、大乗仏教は新たな律蔵を編纂したわけではありません。初期仏教以来の伝統的な出家教団が用いた律蔵を大乗仏教の教団も依用したと見られます。

伝統的な部派仏教が伝承した律蔵で、現存する代表的なものに、

大乗仏教は部派仏教の考え方や思想を小乗(小さな劣った乗り物)であると批判をしました。また大乗仏教では彼らの仏教を声(しょう)聞(もん)乗(じょう)という呼称を使いました。声聞とは元々は釈尊の声を聞いたことのある直弟子の意味なのですが、大乗仏典の中に出る声聞乗とは部派仏教の出家教団の仏教を指しています。しかしながら律蔵そのものは釈尊の教誡であり、出家者のあり方が示されているのであって、大乗とか小乗とかの枠を超えたものです。このことは経典についてもいえるのであって、初期の阿(あ)含(ごん)経典を小乗経典と呼ぶのはふさわしくありません。律蔵に説かれる二百五十戒等の具足戒を声聞戒、さらに小乗戒と見なすことは、インドにおいては決してなかったことです。そのような見方が出るのは中国、さらには日本においてです。

インドの大乗仏教でも、菩薩の教団が整うにしたがって、従来からある律蔵が自然ななりゆきで依用されるようになったと思われます。なぜなら部派仏教の出家者でも、大乗仏教の出家の菩薩でも、出家生活そのもののスタイルは同じであり、頭陀行も共通のものであったからです。余談になりますが、七世紀にインドに学んだ中国僧の玄奘は、その報告書の『大唐西域記』に大小乗の僧侶が共住している寺院の存在を多々記しています。また『十住毘婆沙論』がいう塔寺にもその可能性を読み取ることができます。

一方で、在家の場合は、初期仏教以来の在家信者でも、大乗仏教の在家の菩薩でも、同じ五戒であり、六斎日には八斎戒を守るのです。ただし伝統的には在家信者に対してはさとりが得られるとは説かれません。在家信者は出家者を供養し功徳を積むことによって、現世と来世の福徳を願うのです。来世にはよりよい環境に生を受けられますように、さらには天(六道の中の天の世界)に生まれることを願うのです。しかし大乗仏教になると、『大智度論』がいうように在家であっても菩薩道を歩むことができますから、在家には福徳を願う信者と、さとりを求める菩薩との両様があることになります。

(ⅱ)三聚浄戒の原型

大乗仏教は既成の部派仏教を批判して興起したことはよく知られています。それでは大乗仏教と部派仏教、言葉を換えれば声聞乗との大きな違いは何でしょうか。さとりを目指して最終的には涅槃に入るという点については両者ともに変わりはありません。その場合、涅槃に入るとは、娑婆世界における迷いから解脱して輪廻を断つことを意味しています。声聞乗の出家者は、いかに速く煩悩を断ち切り、輪廻の世界から脱却できるかを目標に修行をします。出家者としては当然のことではあるのです。

しかし大乗仏教では自らのさとりだけではなく、不特定多数の無量の衆生をさとりの世界へ導いていくというのが理念です。四弘誓願の「衆生無辺誓願度」の精神です。そしてその役をになうのが菩薩です。菩薩(ボーディ・サットヴァ)とはさとりを目指す人ですが、あわせて「衆生無辺誓願度」の誓願を実践する人を摩訶薩(マハー・サットヴァ)、つまり偉大な人と呼んでいます。救済すべき衆生が無辺であれば、菩薩はいつまでも輪廻の世界に身をおいて済度にまい進することになります。輪廻を解脱しては衆生の教化は成り立たないからです。つまり衆生が無辺であれば、輪廻を繰り返して歩む菩薩の道も無限に続くことになり、この点が声聞乗との大きな違いになります。

さて、このような菩薩が乗り込むのが大乗という大きな乗り物です。前述の『大品般若経』が説くようにその大乗を代表するものが六波羅蜜です。しかもこの六波羅蜜の一一は、菩薩だけの乗り物ではなく、無辺の衆生を乗せる大きな乗り物です。菩薩戒という視点に立てば戒波羅蜜がそれになります。『大品般若経』の戒波羅蜜の説明を見ると、菩薩自身が十善道を実践するのみならず、他者に十善道の実践を教えることが含まれています。その他者とは無辺の衆生ということになります。このように大乗仏教では戒波羅蜜だけではなく、布施等の余の五波羅蜜も自利行と利他行がその内容になっています。

さてこのような自利行と利他行の両方を内容にする戒波羅蜜をさらに内容豊かに説くのが「

①不善を転捨する戒

②善を転生する戒

③饒益有情を転生する戒

の三種であると説いています。これは玄奘の訳ですが、真(しん)諦(たい)が訳した『深密解脱経』では、①諸の悪行を離れる戒、②諸の善行を修する戒、③衆生を利益する戒、の三種です。

つまり戒波羅蜜の三種とは、端的には悪いことをせず、善いことを実践し、衆生を利益すること、です。第一の悪いことをしないとは、殺生や盗みをしないことになります。第二の善いことを実践するとは、五戒や具足戒を積極的に実践することですが、善の実践とはこのような戒の意味に限定するのではなく、もっと広義の仏の教えを実践するということが想定されていると思います。第三の衆生を利益するとは、悪いことをせず、善いことを実践することを他者にも働きかけていくことですが、これも狭義の戒の概念にとらわれない利他行と理解するべきです。

『解深密経』は戒波羅蜜をこれらの三種に分類するのですが、三種の用語を出すのみで、具体的な内容の説明がありません。この戒波羅蜜の三種は『

(ⅲ)『瑜伽師地論』の三聚浄戒

『瑜伽師地論』は『瑜伽論』とも略称しますが、弥勒菩薩の作として伝わる百巻の大著で、玄奘が訳出しています。瑜伽(ヨーガ)とは、瞑想して精神を統一して三昧に入ったり、坐禅をした時の様々な精神状態を総括的に意味するのですが、声聞乗でも大乗の菩薩でもこの瑜伽の実践が修道の主になります。そしてその瑜伽を実践する修行者が瑜伽師です。『瑜伽論』は声聞乗や大乗の菩薩の瑜伽師の修道内容やその修道の段階を詳しく説く書であり、また『解深密経』の思想もそこに反映されています。

この『瑜伽論』の中の大乗仏教の菩薩について説く部分を「菩薩地(じ)」と称しています。またこの「菩薩地」に相当する箇所は、別に曇(どん)無(む)讖(せん)が訳出した『菩薩地(じ)持(じ)経』十巻として存在します。そして三聚浄戒はこの「菩薩地」の戒品において説かれるのです。なお「菩薩地」では菩薩の六波羅蜜のそれぞれが一章ごとに分かれて説かれており、戒品は戒波羅蜜を解説する一章になっています。 それでは「菩薩地」の戒品は三聚浄戒をどのように説くのでしょうか。まず菩薩戒には在家と出家の二種の浄戒があり、これが菩薩の一切戒であるといい、その上でこの一切戒には①律儀戒、②摂善法戒、③饒益有情戒の三種があると説いています。これが三聚浄戒の名称になりますが、それぞれの内容説明を見ていきましょう。

[律儀戒]

七衆の別解脱律儀なり。

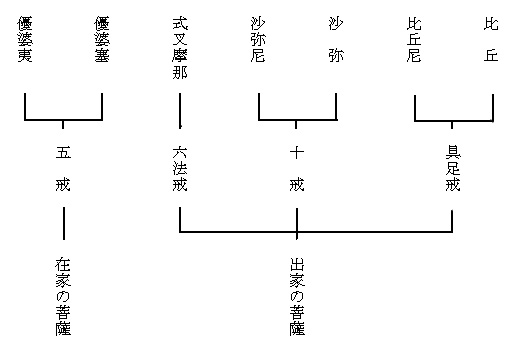

と説かれます。七衆とは、教団の出家構成員である比丘、比丘尼、沙弥、沙弥尼、式叉摩那の五衆と在家信者の

『瑜伽論』の場合は、律儀戒の内容をこのように明瞭に七衆の別解脱律儀といっていますから、伝統的な出家教団が用いた律蔵が出家の菩薩に適用されたことがわかります。また在家の菩薩は、初期仏教以来の在家信者が守る五戒になります。

[摂善法戒]

三聚浄戒の第二に摂善法戒を説くことにより、戒に対する考え方が大きく転換することになります。従来の戒は前述の律儀戒を指していました。大乗の菩薩が守る戒は何かというとき、実際には律儀戒の具体的な内容は何かということで、初期大乗仏教以来の菩薩戒に考察が加えられてきたのです。しかし摂善法戒は戒というものを全く異なる視点からとらえているのです。つまり、

諸の菩薩は律儀戒を受けた後、所有の一切の、大菩提のために、身・語・意によって諸の善を積集するを、総じて説いて名づけて摂善法戒となす。

と説明されます。

在家と出家それぞれの立場で菩薩は律儀戒を受持し、最終目標である大菩提のために菩薩道を歩むのですが、その途上において、身口意の三業によって様々な善を積み重ねることが摂善法戒だと説明されます。これは善法を摂する戒なのですが、その善法(クシャラ・ダルマ)とは何かといえば、端的にはそれは仏の教えであり、その教えを実践することが摂善法戒になります。

その善法の内容をもう少し具体的にするならば、六波羅蜜のすべてということになります。『大品般若経』では六波羅蜜は菩薩の乗る大乗として説かれましたが、『瑜伽論』では六波羅蜜の一つ一つが各章に分かれて詳しく説かれます。それらのすべてが善法になるのですが、ここではその内容を省略せざるをえませんが、誓願をふまえて大菩提に向かってあらゆる善法を実践するのが摂善法戒です。

[

これは有情を饒益する戒、つまり衆生を利益する戒で、『菩薩地持経』では「摂衆生戒」と訳されています。これは律儀戒の概念にとらわれない菩薩の利他行として説かれ、その具体的な内容を十一種にまとめています。

これらの十一種は在家出家に共通するものもあれば、在家向きの利他行、出家向きの利他行もあります。いずれにしてもその内容は、律儀戒にとらわれない菩薩の利他行として説かれていることがわかります。なおこれらの十一種は戒波羅蜜の利他行として説かれましたが、これと同内容のものが忍辱波羅蜜、精進波羅蜜にも共通の利他行として説かれています。

このように、『瑜伽論』の三聚浄戒の内容を概観してみますと、従来の戒に対する考え方が大きく変化していることがわかります。つまり大乗仏教の菩薩戒とは律儀戒だけではないということです。三聚浄戒の視点に立てば、律儀戒は三分の一に過ぎないのです。むしろ、仏の教えを積極的に実践する第二の摂善法戒と、大乗仏教の特色である利他行を内容にする第三の饒益有情戒とに、より多くの菩薩戒の精神が込められていると見て過言ではありません。